Plonevez-les-flots

face aux nouveaux défis

de la gestion des risques côtiers

d’érosion et de submersion en France

Cette réalisation est une remobilisation des contenus, mis à jour en 2024, de l'article suivant : Meur-Ferec C., Lummert C., Rabuteau Y. (2022) Les élus locaux face aux nouveaux défis de la gestion des risques côtiers d'érosion et submersion en France : le cas de Plonevez-Les-Flots. La Gazette des Communes, 27/04/2022.

Introduction

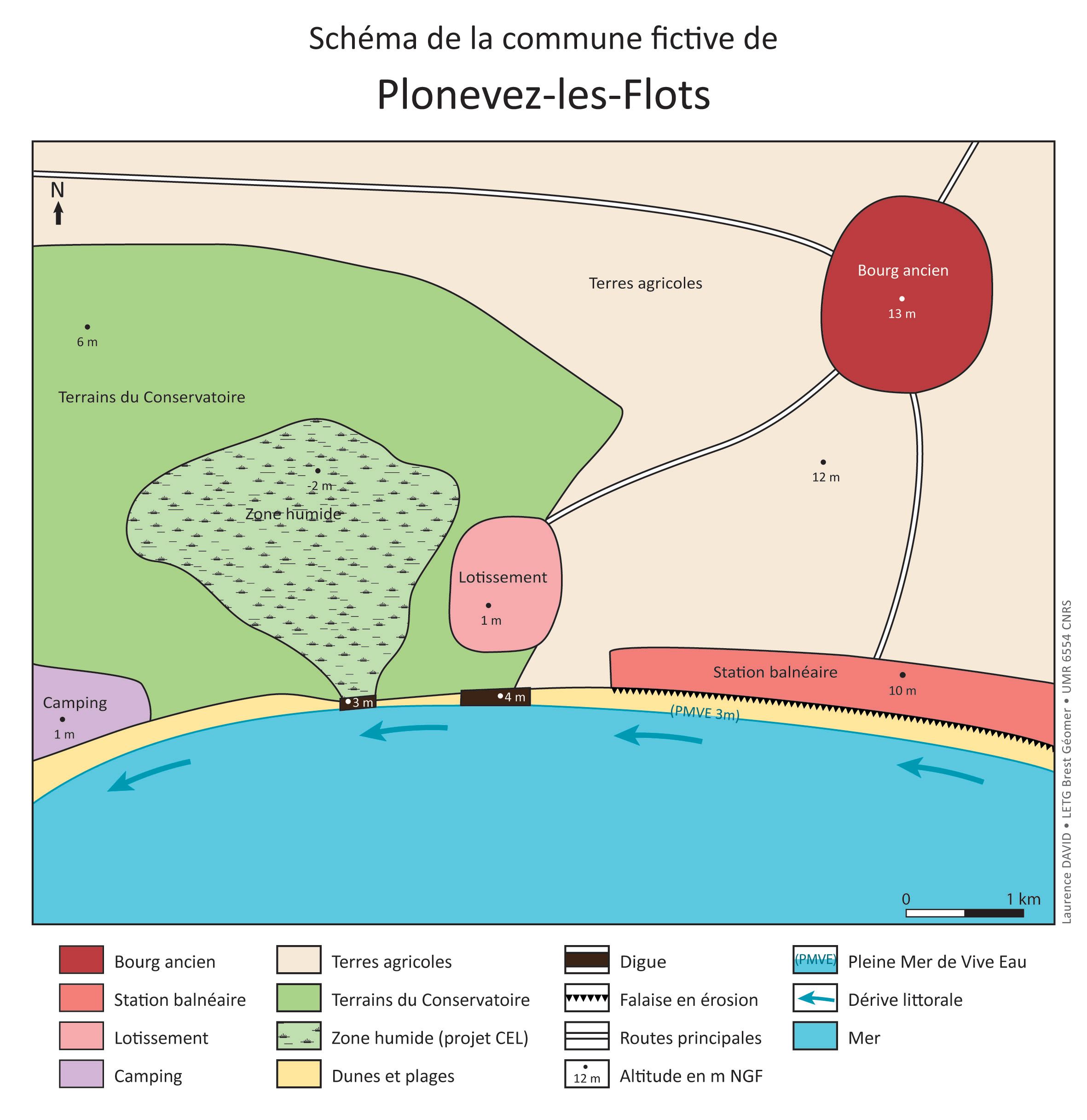

En 2014, la commune fictive de Plonevez-les-Flots voyait le jour (Meur-Ferec et Rabuteau, 2014) pour mettre en avant les difficultés auxquelles pouvaient être confrontés les maires des communes littorales exposées aux risques d’érosion et de submersion marines. Dix ans plus tard, les changements réglementaires, l’évolution des échelles de gouvernance et la progressive prise en compte des changements climatiques dans les politiques publiques viennent modifier la donne et soulèvent de nouvelles questions sur la gestion des risques côtiers en France (CGEDD, 2019).

Aujourd’hui, une réflexion à l’échelle des intercommunalités devient incontournable. En effet, d’une part, plusieurs compétences initialement destinées aux communes tendent à être transférées aux intercommunalités, comme la planification de l’occupation des sols via la création des Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUI). Et d’autre part, des compétences régaliennes continuent à être décentralisées vers les communes et leurs groupements, comme la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » dite « GEMAPI » (créée en 2014 dans le cadre de la loi dite MATPAM) qui rend les intercommunalités compétentes en matière de « défense contre les inondations et contre la mer » (focus 1). Pour les risques d’érosion, la décentralisation est aussi en marche et c’est à l’échelle communale que la loi dite « Climat et Résilience » de 2021 s’applique. Les communes qui figurent dans la liste des communes les plus exposées (qui est fixée par décret) doivent, via une cartographie réalisée par leur EPCI le cas échéant, intégrer un nouveau zonage réglementaire pour les secteurs impactés par le recul du trait de côte aux horizons 30 ans et 100 ans (focus 2). Ces responsabilités croissantes des collectivités locales en matière de gestion des risques côtiers bouleversent le jeu d’acteurs dans les communes et les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI).

Photo Quentin MARECHAL

Photo Quentin MARECHAL

FOCUS 1 • Implications de la compétence GEMAPI

En 2014, la loi MAPTAM marque un tournant très important dans la prise en charge de ces ouvrages. En effet, ce texte décentralise la compétence « Prévention des Inondations » et la confie aux intercommunalités. La compétence globale dite GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatique et Prévention des Inondations) confère aux collectivités locales la charge de la mise en œuvre de nombreuses actions dont la défense contre les inondations et contre la mer. Cette compétence nouvelle est complétée par le « décret digue » de 2015, précisant les responsabilités des communes et EPCI dans la gestion des ouvrages de protection sur leur territoire.

Dans ce cadre renouvelé et décentralisé, les intercommunalités doivent définir leurs « systèmes d’endiguement » par la sélection des ouvrages qu’elles jugent importants pour les enjeux de leur territoire et qu’elles décident de prendre à leur charge (surveillance, entretien, réparation, travaux lourds d’investissement). La loi MAPTAM prévoit que le financement de cette nouvelle compétence peut être assuré par une taxe dont le prélèvement (ou non) et le montant reste au choix de l’EPCI. Le produit global de cette taxe est voté annuellement par l’EPCI, et est plafonné par l’État à 40

euros par habitant. Les services fiscaux convertissent ensuite le produit décidé par l’EPCI en taux additionnel aux taxes foncières et d’habitation (pour les résidences secondaires) et aux cotisations foncières des entreprises (le montant à payer pour chacun est donc variable selon la valeur de ses biens).

Au 1er janvier 2018, la compétence GEMAPI est devenue obligatoire pour toutes les collectivités soumises à un risque d’inondation et/ou de submersion marine. Les digues publiques non reconnues dans les systèmes d’endiguement des EPCI seront théoriquement à la charge de leur propriétaire public (État, commune, etc.) pour neutralisation (destruction ou aménagement pour que l’ouvrage ne devienne pas un danger).

Photo Catherine Meur-Ferec

Photo Catherine Meur-Ferec

FOCUS 2 • Implications de la loi « Climat et Résilience »

En 2021, la loi dite « Climat et Résilience » marque une nouvelle étape, essentielle, dans la décentralisation en matière de gestion des risques côtiers. Elle confère de nouvelles responsabilités et de nouveaux outils à certaines communes, celles considérées par l‘État comme les plus exposées à l’érosion et celles qui se portent volontaires.

Ces communes, ou leurs intercommunalités si elles sont compétentes en matière de PLUI, devront réaliser une cartographie, selon une méthodologie nationale (BRGM et CEREMA, 2022) afin d’introduire l’érosion côtière dans leur PLU/PLUI sous 4 ans. Cette cartographie va créer deux nouveaux zonages liés à l’érosion : d’une part, une zone susceptible d’être impactée par l’érosion à l’horizon 0 à 30 ans, dans laquelle, la règle sera l’inconstructibilité de bâti non démontable. Dans cette zone la commune pourra exercer un nouveau droit de préemption en vue d’une relocalisation et le prix des habitations sera estimé par les Domaines en fonction du temps (théorique) qu’il leur reste avant d’être détruites par l’érosion (« décote administrative » ou comparaison des prix du marché de biens exposés de façon identique à l’érosion). Et d’autre part, une zone susceptible d’être impactée par l’érosion à l’horizon 30 à 100 ans où pour toute construction nouvelle autorisée, le propriétaire devra déposer à la caisse des dépôts une somme permettant leur démolition et remise en état du site quand l’érosion côtière les menacera à court terme.

Si la commune était déjà soumise à un PPR-L intégrant l’érosion, le choix lui est laissé de conserver cette cartographie (mais elle ne pourra pas en ce cas utiliser les nouveaux outils créés par la loi), ou de la remplacer.

Ces communes se verront aussi soumise à l’obligation d’Information Acquéreurs Locataires (IAL) dès la visite d’un bien à la vente (cette mesure existe déjà par les risques de submersion, et existait déjà pour les communes soumises à un PPR-L intégrant l’érosion).

Hormis le financement par l’Etat de 80 % des études, aucun fonds pérenne n’est prévu pour financer ces mesures, notamment l’acquisition par préemption ou expropriation. Les communes et leurs groupements ont la possibilité de solliciter des « conventions » avec l’État pour accompagner leur projet.

Autre point important, la loi entérine la distinction entre la submersion, considérée comme un risque majeur et entrainant le système d’indemnisation CatNat et Fonds Barnier, et l’érosion, considéré comme un phénomène lent et inéluctable, qui ne peut y prétendre. Lorsque la cartographie de la zone 0-30 ans sera réalisée, la valeur des biens sera estimée en tenant compte de leur exposition à l’érosion (décote), même si d’autres risques majeurs ouvrant droit au fonds Barnier (sans décote) les concernent.

Plusieurs mesures de cette loi restent encore floues car il est prévu que des précisions et des nouveaux outils soient mis en place directement par ordonnances. Ainsi, un bail réel d’adaptation à l’érosion côtière (devenu bail réel d’adaptation à l’érosion côtière dans l’ordonnance du 06/04/2022) permettra à la collectivité ayant acquis des biens immobiliers de les louer avant qu’ils ne soient trop exposés et démolis. Par ailleurs, des dérogations (très encadrées) à la loi Littoral seront possibles pour aider à la mise en œuvre de la réimplantation des bâtiments en zones hors risque.

La méthode de cartographie demande aussi à être précisée et homogénéisée si possible, et le tracé des bandes 0-30 ans et 30-100 ans devra être explicité et argumenté pour limiter les risques de contentieux, notamment sur les décotes de la valeur des logements. L’exercice est particulièrement difficile tant les incertitudes sur les positions futures du trait de côte sont grandes, mais aussi parce que la question de la prise en compte (ou non, ou partiellement) des ouvrages de protection n’est pas réglée (notamment ceux intégrés dans les « systèmes d’endiguements » dont l’entretien relève, depuis la GEMAPI, de la responsabilité des EPCI).

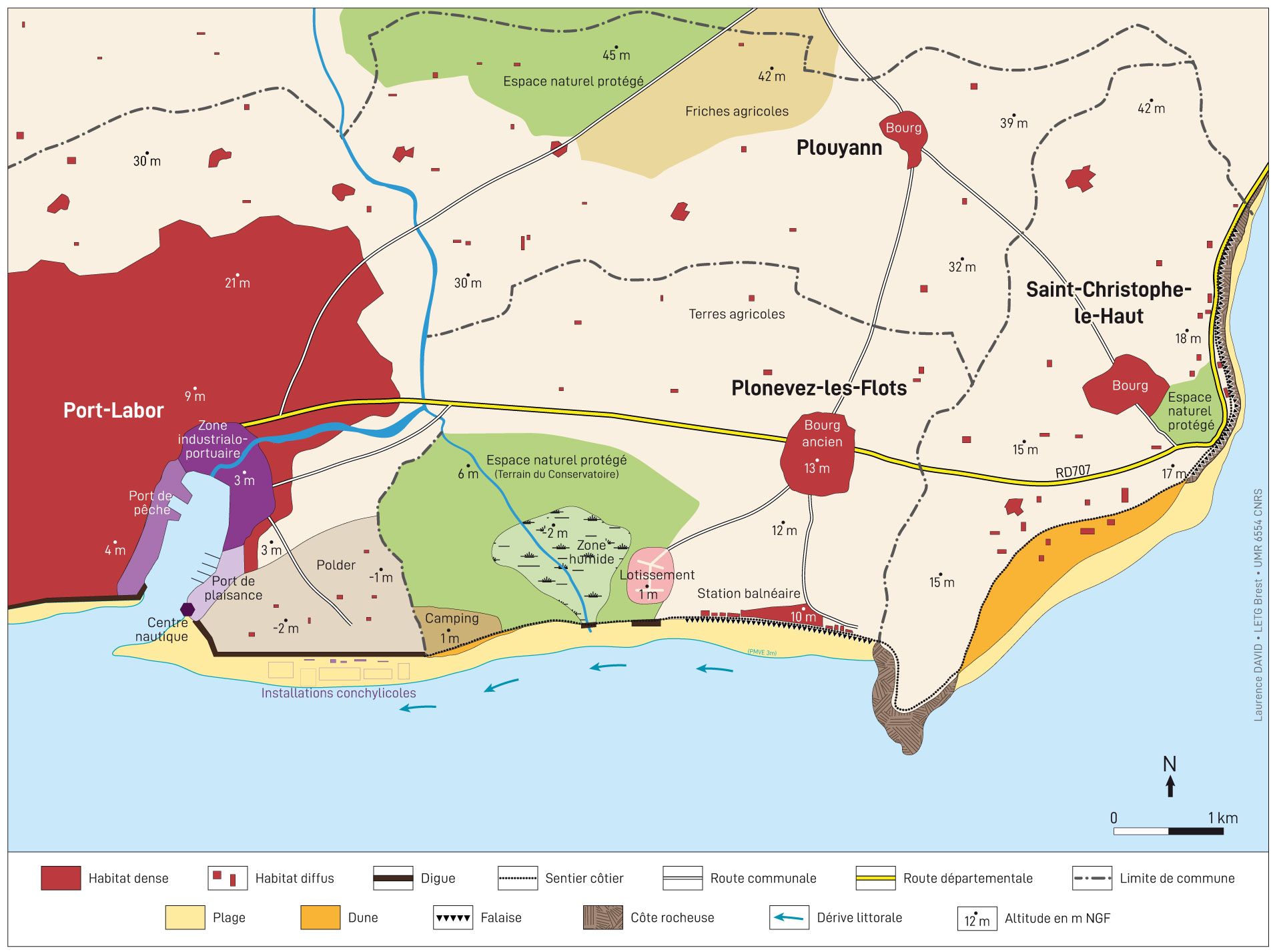

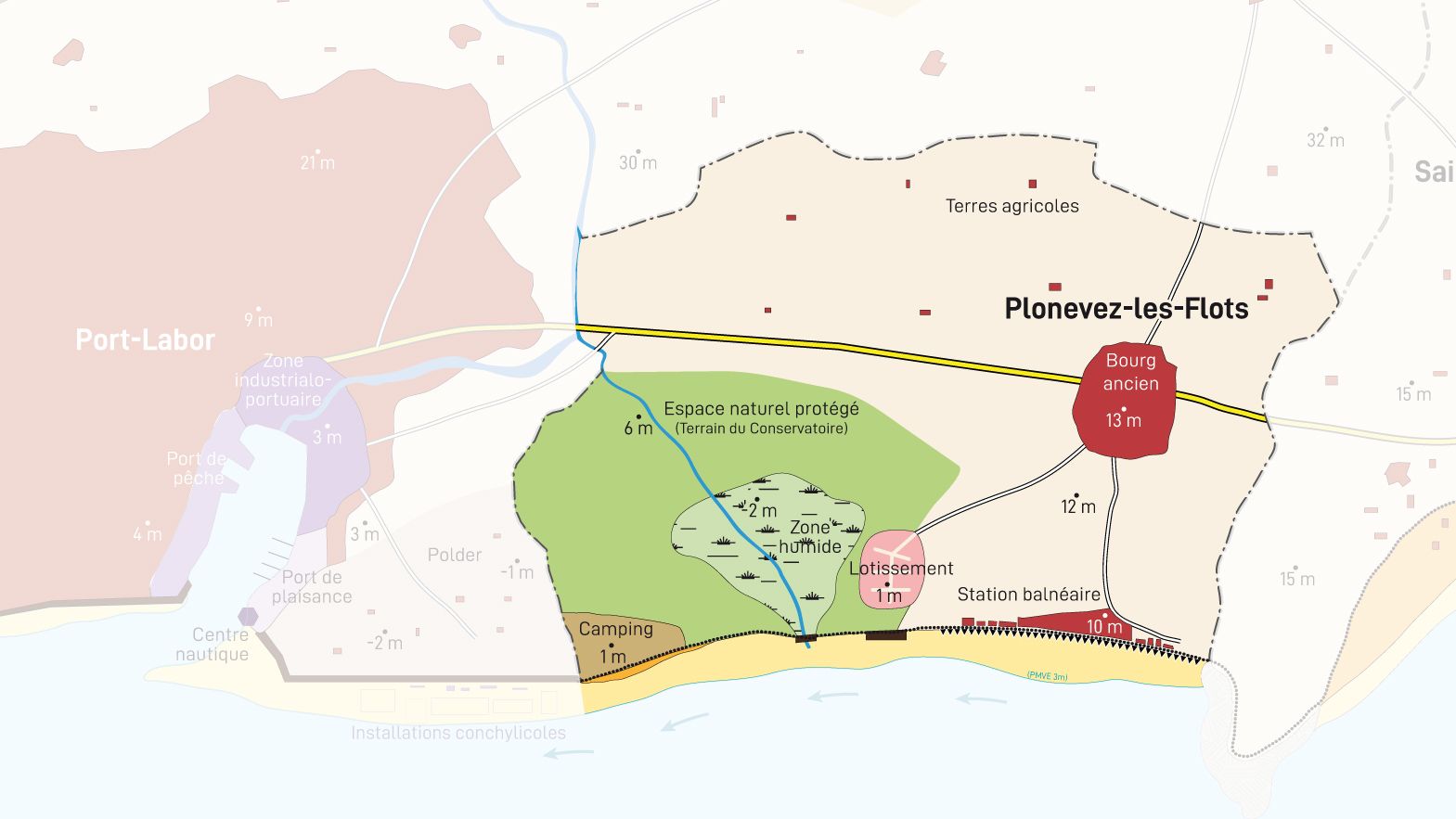

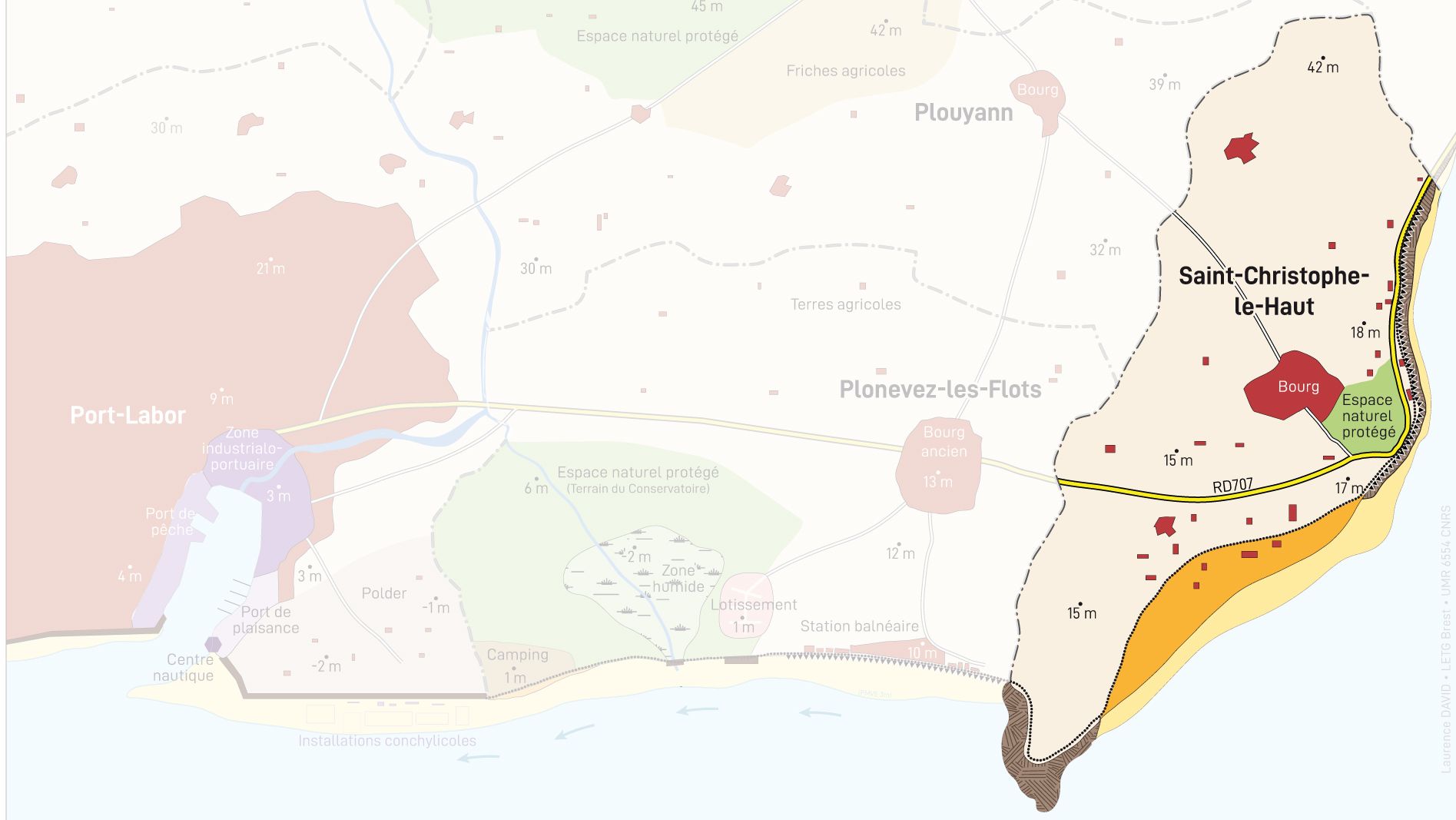

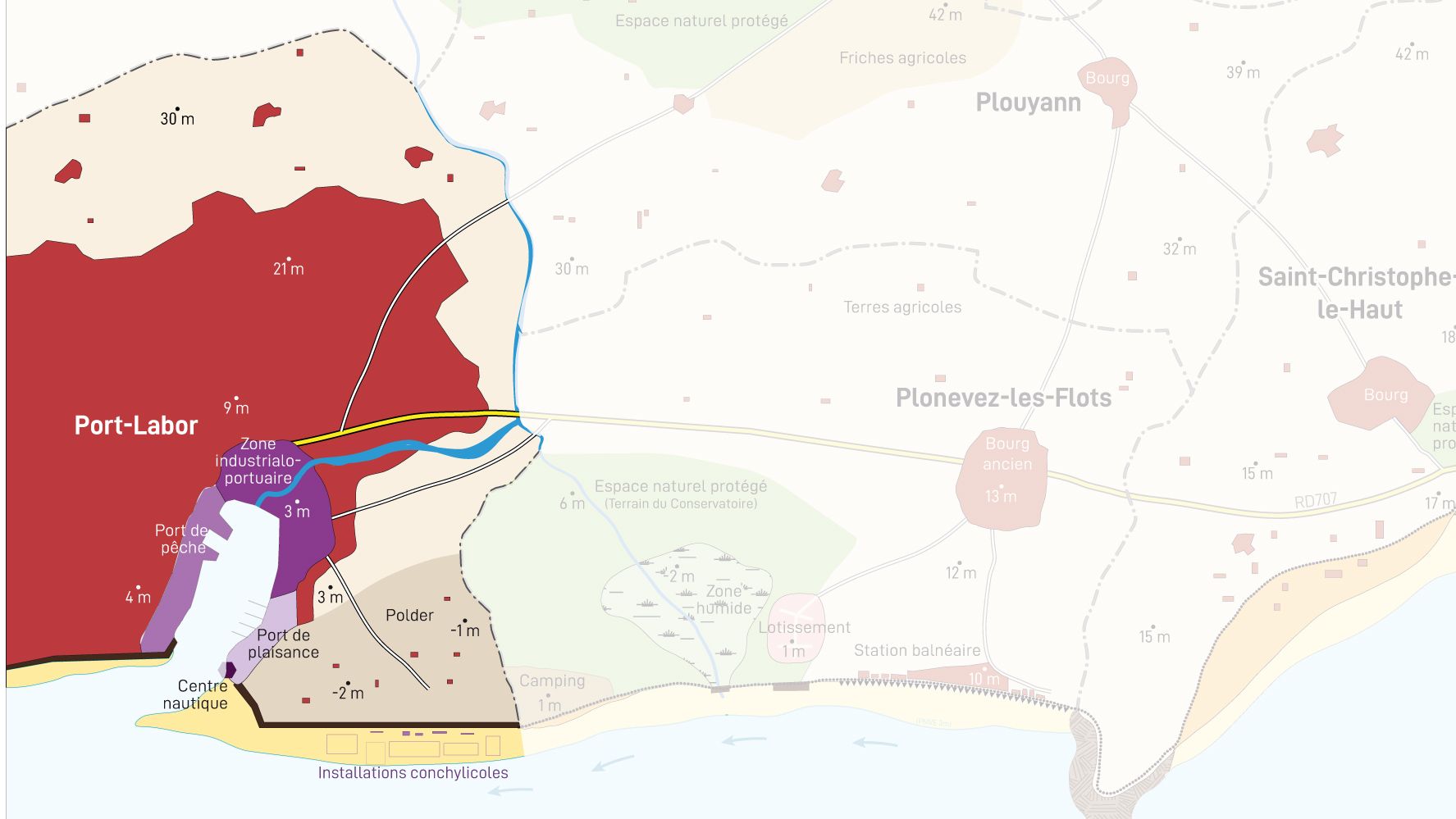

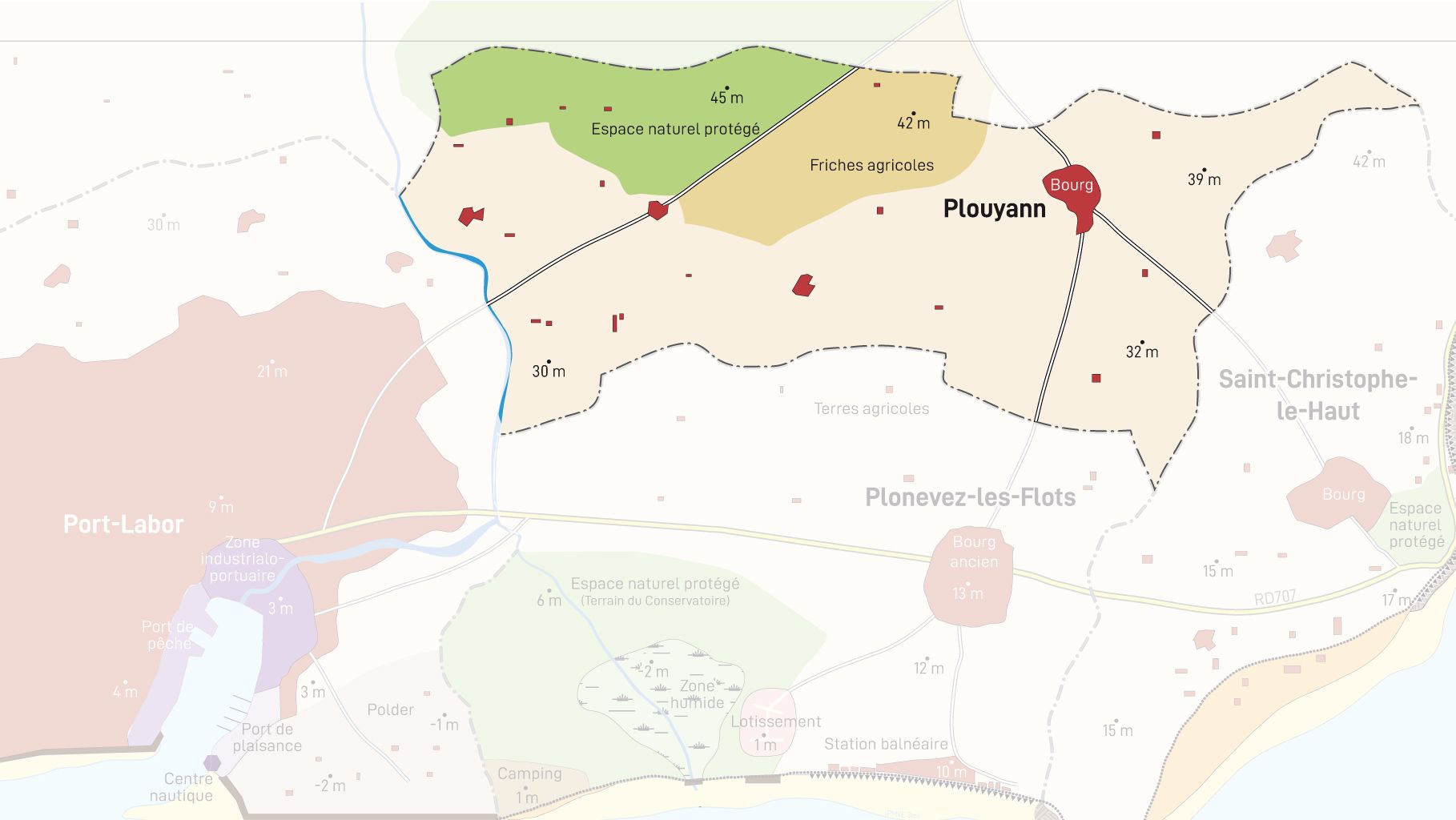

Notre territoire d’étude, la commune de Plonevez-Les-Flots et son intercommunalité « Terre et Mer d’Avenir » (TMA), est fictif mais nourri de la diversité de territoires français réels. Il permet à nouveau de décliner de façon concrète les difficultés auxquelles doivent faire face les élus et services des collectivités locales. Depuis l’archétype communal créé en 2014, les enjeux se sont diversifiés par l’intégration des autres communes de l’EPCI. Sur le territoire de TMA, les aléas côtiers impactent ainsi des infrastructures stratégiques comme des ports de pêche et de plaisance, des routes en bord de mer, des sentiers côtiers, un camping, plusieurs zones résidentielles, des espaces naturels, et encore des activités conchylicoles et agricoles. Le territoire de l’intercommunalité présente en outre une grande diversité de côtes soumises à la submersion et (ou) à l’érosion : cordons dunaires, marais et estuaires, côtes à falaises meubles ou rocheuses, polders… En outre, les profils socio-économiques des communes sont variés : touristiques, urbains, portuaires, agricoles, conchylicoles… Enfin, la gestion des risques côtiers à l’échelle intercommunale implique une pluralité d’acteurs qui se partagent les responsabilités et les compétences. À ce titre, des positions divergentes se dessinent dans la nouvelle équipe intercommunale ; certains élus de TMA souhaitent maintenir et créer de nouveaux ouvrages de défense contre la mer pour protéger les biens et les personnes face à la remontée annoncée du niveau marin, alors que d’autres prônent la relocalisation de certains enjeux et la mise en place de solutions « souples », « fondées sur la nature », pour anticiper les effets inéluctables des changements climatiques à long terme.

Schéma de l'intercommunalité fictive « Terre et Mer d’Avenir »

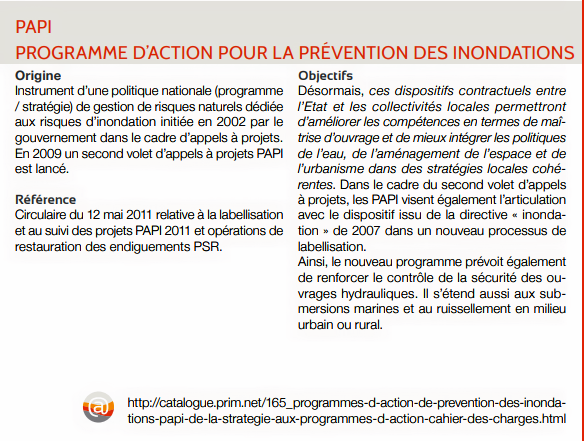

Après l’épisode dramatique de Xynthia en 2010, et la mise en place d’un PPRL prioritaire (Perherin et al., 2017), et compte tenu de l’exposition du territoire intercommunal, l’ancienne mandature avait obtenu la labellisation d’un Plan d’Action de Prévention des Inondation (PAPI) pour financier des travaux de lutte contre la submersion marine et des actions de sensibilisation auprès de la population.

Aujourd’hui, d’une part, la complexité de l’instauration de la taxe GEMAPI pose des questions juridiques et budgétaires à l’EPCI, sur le prélèvement, le montant et l’affectation de cette taxe destinée à financer l’entretien des ouvrages des systèmes d’endiguements contre les submersions marines. Et d’autre part, l’application de la loi Climat et Résilience de 2021 inquiète les élus qui ne parviennent pas encore à en saisir les implications concrètes en termes d’obligation, de méthode, de responsabilité et de financement et se posent la question de l’intérêt ou pas de demander à être ajoutés à la liste des communes concernées (pour l’instant, seul Saint-Christophe-le Haut a été sollicitée pour être inscrite dans le décret).

Finalement, les enjeux juridiques et financiers sont tels qu’un consensus se dégage à l’échelle intercommunale pour élaborer une stratégie locale originale qui se veut opérationnelle, réaliste, et budgétairement soutenable.

Une première partie de cet article traitera de cette Stratégie Locale de Gestion Intégrée (érosion et submersion) des Risques Côtiers (SLGIRC) sur l’intercommunalité TMA. Les parties suivantes traiteront des différentes priorités d’action, en débutant par la sécurité des populations en cas d'événement extrême (partie 2), puis la défense contre la mer des enjeux les plus immédiatement exposés (partie 3), ensuite la maîtrise de l’urbanisation dans les documents communaux et intercommunaux (partie 4), et enfin, les projets de relocalisation de certains enjeux bâtis visant l’adaptation du territoire à long terme aux effets des changements climatiques (partie 5).

Un territoire fictif porteur

d’une stratégie locale originale et volontariste

Un archétype de territoire fondé sur des communes réelles

Nous avons recours pour cette recherche à une méthode de modélisation non numérique fondée sur la construction d’archétypes de territoire (Guyon et al., 2023). Elle trouve ces origines dans les idéals-types en sciences humaines et sociales qui remontent aux travaux de Max Weber (1904). Cet outil, bien que fictionnel, doit garder un ancrage avec la réalité pour être utilisé (Kalberg, 2002). Dans la théorie wébérienne, trois éléments sont nécessaires à la mise en place d’un idéal-type (Heckman, 1983). Dans un premier temps, il faut choisir les faits sur lesquels vont se construire l’idéal-type : dans le cas de notre recherche, les effets des aléas littoraux sur les enjeux côtiers. Ensuite, il convient de déterminer une époque ainsi qu’une société dans lesquels les faits se produisent : ici la période actuelle, et la France métropolitaine. Enfin, il est indispensable de choisir plusieurs éléments permettant de répondre à la problématique de départ : les questions et difficultés auxquelles font face les territoires côtiers quant à la gestion des risques d’érosion-submersion. Dans son analyse sur l’utilisation des idéal-types, J. Coenen-Huther (2003) mobilise les travaux de T. Burger (1978) rappelant que l’idéal-type est un construit mental qui « ne doit pas servir à vérifier des hypothèses, il doit bien au contraire partir des hypothèses pour exposer une situation ». Notre postulat, nourri de nos recherches antérieures et de nombreux échanges avec des gestionnaires, est que les acteurs des territoires littoraux font face à des difficultés liées à l’absence d’une politique publique dédiée aux risques côtiers d’érosion-submersion dans un contexte de changements climatiques. De plus, un idéal-type doit présenter un modèle synthétique d’une situation : l’exhaustivité n’est pas un objectif. En outre, J. Coenen-Huther propose la notion de « modèle générateur » quand la modélisation analyse des interactions entre les variables et « amorce un raisonnement théorique plus élaboré en suggérant des compatibilités et des incompatibilités pouvant donner la clé de tensions au sein d’un système social ». L’archétype de territoire créé pour cette recherche permet effectivement de mettre en lumière des tensions entre les politiques publiques et les cadres réglementaires théoriques et les réalités de terrain. Les géographes ont bien sûr aussi utilisé ce type de modèles, en développant des idéals-types spatiaux, comme par exemple les « chorème » de R. Brunet (Brunet, 1980). Ces « structures élémentaires d'organisation de l'espace » permettent de schématiser les formes géographiques et les différences organisations territoriales. « Cette simplification est faite dans un but opératoire : l’action, la prédiction ou l’explication. Un modèle est donc un construit et une représentation », ce qui se rapproche finalement des positions de M. Weber.

Ainsi, nous avons imaginé et bâti la communauté de communes Terre et Mer d’Avenir, composée de quatre communes aux caractéristiques distinctes : Plonevez-les-Flots, Saint-Christophe-le-Haut, Port-Labor et Plouyann.

Plonevez-les-Flots, au centre de la communauté de communes, présente les caractéristiques d’une station balnéaire moyenne typique, avec deux noyaux urbains. Le bourg ancien est resté en retrait dans les terres alors que la partie balnéaire s’est développée sur le front de mer. L’ancienne route devant la station balnéaire a été remplacée par un sentier côtier piétonnier. Ce secteur de falaise est affecté par une forte érosion qui affecte le sentier côtier et pourrait menacer des habitations à moyen terme. Un camping privé, situé à l’arrière d’un étroit cordon dunaire, est aussi particulièrement vulnérable aux évènements tempétueux. Enfin, un lotissement d’une cinquantaine de maisons a également été construit en bord de mer dans les années 1980, dans une zone basse, située sous le niveau des pleines mers de vive-eau, et à proximité d’une zone humide propriété du Conservatoire du Littoral. Il est protégé par une digue vieillissante. Le Conservatoire porte une importante démarche de ré-estuarisation promouvant les solutions fondées sur la nature (SFN) et l’adaptation aux changements climatiques.

L’objectif est de restaurer les dynamiques naturelles de l’ancien marais maritime, à la fois pour accroitre la biodiversité et aussi pour développer une zone tampon amortissant les aléas côtiers (Temmerman et al., 2013). Après quelques réticences et incompréhensions, cette option est relativement bien accueillie par les élus car elle concerne un espace naturel non bâti. Elle a cependant suscité l’inquiétude et l’opposition des habitants du lotissement qui craignaient d’être inondés par la mer. Un travail de concertation de longue haleine a été mené avec eux. L’apport de connaissances et de données scientifiques, et la garantie de la construction d’une levée de terre « de second rang » autour du lotissement, ont permis d’arriver à un consensus. Sur le reste de la commune, l’agriculture maraîchère à forte valeur ajoutée domine, et le zonage des terres agricoles dans le PLU, ainsi que les contraintes issues de la loi Littoral et du PPRL, laissent peu de zones ouvertes à l’urbanisation.

Saint-Christophe-le-Haut, située sur un plateau, est plus élevée. Elle est bordée par un imposant massif dunaire au sud et une falaise rocheuse au nord. Une route départementale, qui est un axe majeur pour le territoire notamment pour les déplacements domicile/travail vers la ville de Port-Labor, jouxte très étroitement cette falaise qui est soumise à une forte érosion. Cette route structure également l’urbanisation, les habitations se répartissant de part et d’autre. Bien qu’elle soit surtout une commune rurale et résidentielle, Saint-Christophe-le-Haut bénéficie des retombées du tourisme, deuxième activité économique après l’agriculture. Le territoire communal, ne comportant pas de zones basses, il n’est pas confronté aux problématiques de submersion marine ; en revanche, l’érosion pose de réelles questions notamment pour l’infrastructure routière et les habitations situées au bord de mer.

Port-Labor est densément peuplée ; c’est une commune urbaine et portuaire dont l’attractivité repose sur les emplois tertiaires et des activités développées autour de la mer. C’est le poumon économique de l’intercommunalité. Les quartiers urbains denses se déploient autour de la zone portuaire, elle-même développée au niveau d’une zone basse estuarienne. On y trouve un port de pêche transféré à l’intercommunalité par le département en 2017 suite à la loi « Notre » de 2015, et une petite zone industrialo-portuaire qui concentre de nombreux emplois. Le port de plaisance et le centre nautique sont aussi gérés par l’EPCI. Le long des zones portuaires, la côte est ceinturée par des perrés et des digues qui montrent des fragilités structurelles. Les zones humides, limitrophes des terrains du Conservatoire du Littoral, ont été asséchées dès le Moyen-âge pour créer un polder, d’abord agricole puis progressivement occupé par des habitations. Cet espace très bas, situé plusieurs mètres sous le niveau des pleines mers de vives eaux, est isolé de la mer par une longue digue. Aux pieds de cette dernière, des installations dédiées à la conchyliculture ont été implantées et s’étendent sur le domaine public maritime par des bassins et des tables ostréicoles. La commune fait face aujourd’hui aux risques d’érosion et de submersion là où les ouvrages portuaires sont impactés, mais aussi au niveau de la zone conchylicole et de toute la zone de polder habitée.

Plouyann, commune agricole, est la seule de l’intercommunalité à ne pas être une commune littorale et donc à ne pas être soumise aux aléas côtiers, ni à la loi Littoral. On y trouve un bourg et de l’habitat diffus. La principale ressource économique repose sur l’agriculture. Néanmoins, l’activité agricole tend à décroitre et les exploitations agricoles ne sont pas toutes reprises ; quelques friches existent. Certains élus de l’EPCI voient dans cette désaffection agricole une opportunité pour de futures acquisitions foncières, en vue d’une éventuelle relocalisation des enjeux les plus exposés aux aléas côtiers.

Une nouvelle équipe d’élus pour une stratégie locale volontariste

Suite aux élections municipales de 2020, la nouvelle équipe communautaire de TMA a décidé de mettre en place une « délégation-littoral et risques côtiers », composée d’élus motivés et sensibilisés, et dont l’objectif est d’appréhender de manière intégrée la gestion des risques de submersion et d’érosion, tel que la préconise la Stratégie Nationale de Gestion Intégrée du Trait de Côte (MEDDE, 20212).

Conscients des limites budgétaires de la taxe GEMAPI, ainsi que de celles du PAPI, les élus de l’EPCI décident de mettre en place un programme d’action pour leur stratégie locale de gestion intégrée des risques côtiers (SLGIRC). Après plusieurs recherches et échanges au sein de l’Association Nationale des Elus du Littoral (ANEL), ils décident de monter un grand projet pour solliciter des financements complémentaires. Ils pensent à différents guichets qu’ils pourraient combiner, à l’image de démarches similaires qui ont vu le jour en Nouvelle-Aquitaine depuis les années 2010. Ils prévoient notamment de monter un Projet Partenarial d’Aménagement (PPA) comme viennent déjà de le faire Lacanau, Saint-Jean-de-Luz, Coutances, Bidart-Guetary et Soulac.

Trouver de nouvelle ressources financières leur parait d’autant plus nécessaire que la loi Climat et Résilience confirme l’exclusion de l’érosion côtière du champ des risques naturels majeurs et des dispositifs prévus par le système d’indemnisation CatNat et le Fonds Barnier. Sur le terrain, les processus d’érosion et de submersion apparaissent pourtant intrinsèquement liés dans la plupart des cas, comme l’explique la tribune signée en 2021 par une quarantaine de chercheurs spécialisés sur les dynamiques côtières. Ce cloisonnement juridique implique un traitement différencié des aléas (et donc des territoires), alors que la SLGIRC de l’intercommunalité vise à intégrer l’érosion et la submersion de manière cohérente afin de développer sa capacité d’adaptation face aux changements climatiques.

Les équipes de TMA et des communes concernées ont cependant conscience que cette volonté politique se confrontera à plusieurs obstacles. La feuille de route de la stratégie locale de gestion intégrée des risques côtiers constitue un vrai défi, mais les élus sont motivés et les services communaux et intercommunaux mobilisent toutes leurs connaissances et leurs réseaux pour avancer dans ce sens.

De fait, la première thématique à traiter, prioritaire pour les élus, concerne la sécurité des habitants.

Priorité à la sécurité des personnes

Les maires des communes sont des acteurs de première ligne en cas d'événement dommageable, par le pouvoir de police qui leur est conféré sur leur territoire.

Dans un premier temps, les maires des trois communes littorales de TMA collaborent donc pour actualiser et mutualiser leurs Plans Communaux de Sauvegarde dans un PCS intercommunal, afin d’organiser le déploiement des secours en cas d'événement important de submersion et/ou d’érosion.

Par ailleurs, TMA a contacté un bureau d’études pour mettre en place un outil d’alerte locale en compléments des vigilances météorologiques « vague-submersion » de Météo France délivrées à l’échelle départementale – utiles, mais souvent peu précises pour le déploiement opérationnel des secours. Des seuils de danger ont été fixés pour mobiliser efficacement les services techniques, les SDIS et prévenir les populations. Par ailleurs, dans le respect des mesures concernant les systèmes d’endiguement, la surveillance des ouvrages et les astreintes de veille sont décrites dans les études de danger.

Dans la continuité de ces actions, les équipes de TMA et des mairies concernées collaborent avec le SDIS, la gendarmerie et la Préfecture afin de préparer un exercice d’évacuation et la mise en place d’une cellule de crise. Cette action est coordonnée avec les habitants pouvant être les plus touchés par les risques d’érosion et de submersion, ainsi qu’une école et un EHPAD.

En parallèle, l’information des habitants est améliorée. Les Documents d’Information Communaux sur les Risques Naturels Majeurs (DICRIM) des trois communes littorales sont actualisés pour prendre en compte, de façon claire et pédagogique, les risques côtiers, selon une méthodologie et un modèle commun mis en place à l’échelle de l’EPCI. La diffusion très large de ces documents auprès de la population est assurée par une mise en ligne et une consultation aisée en mairie (les habitants ont été informés par les bulletins municipaux).

Aussi, plusieurs arrêtés municipaux sont pris afin de réguler l’accès au sentier côtier dans les zones les plus exposées ; une signalétique claire informe les promeneurs du risque et les renseigne sur les précautions à prendre et/ou les itinéraires de contournement qui ont dû être mis en place à Plonevez-Les-Flots sur la falaise, en attendant de pouvoir régler le contentieux avec les propriétaires privés qui s’opposent au recul du sentier sur leurs parcelles.

Toujours en termes d’information, comme les trois communes littorales sont couvertes par un PPRL et qu’en outre Saint-Christophe-le-Haut est dans la liste des communes fortement affectées par l’érosion de la loi Climat et Résilience, le dispositif d’Information Acquéreur Locataire (IAL) est obligatoire et doit être clairement établi lors des transactions immobilières. Il décrit les risques naturels et technologiques auxquels un bien est exposé et doit être communiqué dès la visite des biens. Les maires de ces deux communes, avec le soutien des services de l’Etat DDTM/DREAL, ont décidé de réunir les notaires et les agents immobiliers pour les sensibiliser encore davantage à l’importance de cette information des futurs acquéreurs.

Enfin, des réunions publiques et des ateliers sont coorganisés entre les communes littorales et TMA. Les habitants y sont invités à prendre part aux réflexions en cours sur la gestion des risques côtiers, et à revenir sur des évènements anciens ayant touché leur territoire (« mémoire du risque »). Ces temps d’échanges permettent de mieux sensibiliser les personnes et d’alimenter un lien de confiance entre les élus et la population.

Engager les interventions les plus urgentes sur le terrain

Grâce à un partenariat instauré depuis une dizaine d’années avec l’université de Port-Labor, les élus disposent de données sur la dynamique de leur trait de côte. En effet, afin de comprendre l’évolution de multiples signes d’érosion et les submersion observés par les habitants et les élus, un protocole de suivi du trait de côte et de l’ampleur des épisodes de submersion marine a été mis en place. Des études approfondies ont également permis d’appréhender le fonctionnement hydrosédimentaire de la côte pour comprendre et anticiper son évolution.

Ces connaissances sont utiles pour prioriser l’intervention des pouvoirs publics sur le terrain, notamment pour appuyer la réalisation de certains travaux et suivre leurs potentiels impacts, ou parfois justifier l’inaction lorsqu’elle est estimée préférable. Les élus souhaitent aujourd’hui renforcer et pérenniser ces suivis en mettant en place un observatoire de la dynamique côtière. Cet observatoire réunira les collectivités territoriales, les services de l’Etat et les partenaires scientifiques du territoire qui œuvrent conjointement pour améliorer les connaissances relatives aux risques côtiers et à la vulnérabilité du littoral. Il sera en partie financé par des fonds FEDER via la Région et par le fonds Barnier via le PAPI. Il rejoindra le Réseau National des Observatoires du Trait de Côte (RNOTC).

En ce qui concerne la réalisation de travaux prévus dans les plans d’action de la Stratégie Locale de Gestion Intégrée des Risques Côtiers de TMA, plusieurs projets ont été initiés là où les suivis ont révélé des vitesses de recul du trait de côte importantes et une exposition accrue de certains enjeux aux aléas d’érosion et de submersion.

Ces travaux concernent tout d’abord les systèmes d’endiguements identifiés et déposés en préfecture dans le cadre de la GEMAPI. Ainsi, les digues de Port-Labor doivent être renforcées par l’intermédiaire des financements du PAPI et de la taxe GEMAPI. Les dossiers d’autorisations sont cependant difficiles à monter et les délais importants. En effet, de nombreuses demandes ont été formulées par les services de l’Etat pour s’assurer que les travaux de renforcement des digues ne viendraient pas impacter la qualité de l’eau et la biodiversité du secteur. Pendant ce temps, la dernière tempête est venue déstabiliser une partie des digues et des travaux d’urgence ont dû être planifiés. Ces derniers ont été cofinancés par les services de l’Etat. Ainsi, les élus réalisent qu’il existe deux temporalités d’actions : la gestion dans l’urgence sur le court terme, et la planification de travaux plus importants, intégrant les enjeux environnementaux et dont les délais d’instruction sont beaucoup plus longs et souvent décalés de la survenance des aléas .

A Plonevez-les-Flots, la digue qui protège le lotissement et fait aussi partie du système d’endiguement pris en charge par l’EPCI est également en mauvais état depuis plusieurs années et une grande opération de réfection de l’ouvrage est prévue dans le cadre du PAPI et de la GEMAPI. Les élus sont conscients que la remontée du niveau marin liée aux changements climatiques impliquera un danger grave pour la population sur cette zone considèrent que des procédures de relocalisation seront à envisager à plus ou moins long terme. Mais, ici, le nouveau droit de préemption créé dans la loi Climat et Résilience ne pourra sans doute pas être utilisé car l’aléa principal est la submersion et Plonevez-les-Flots n’est pas pour le moment dans la liste des communes qui peuvent en bénéficier. La question se pose donc pour la commune de Plonevez-les-Flots de demander à être intégrée volontairement dans cette liste. Mais les implications de la nouvelle loi, notamment sur la procédure de décote des logements situés dans la zone susceptible d’être érodée à l’horizon 30 ans, les craintes de contentieux qui risquent d’en découler, et l’absence de financement dédié pour acquérir les bâtiments à démolir découragent pour le moment les élus.

Toujours à Plonevez-Les-Flots, des rechargements de plage ont été effectués pour augmenter l’effet tampon de la plage face aux tempêtes et renforcer le cordon dunaire qui protège le camping. Cette solution de gestion, qu’il faut renouveler presque tous les ans, s’est en effet révélée plus efficace, moins coûteuse, et plus respectueuse de l’environnement, que la construction d’un enrochement en pied de dune. En outre, la réversibilité de ce type de pratique permet de songer, à terme, à une possible relocalisation du camping dans une optique d’adaptation aux changements climatiques.

A Saint-Christophe-Le-Haut, la route côtière implantée en sommet de falaise est directement menacée par des risques d’éboulements. Des travaux de confortement et de drainage de la falaise sont prévus en urgence pour sécuriser la circulation automobile, mais les autorisations environnementales à obtenir sont très spécifiques car la zone est classée Natura 2000. À terme, les élus TMA, inquiets, songent à étudier le déplacement du tronçon le plus exposé de cette route très fréquentée. En parallèle, des maisons situées côté mer de la route et au bord du massif dunaire sont également impactées par le recul rapide du trait de côte, et l’on parle de « danger grave et imminent ». Certains propriétaires, soumis à des arrêtés de péril leur interdisant de résider dans leur logement, tentent d’obtenir le rachat de leur bien via le fonds Barnier, mais ils sont jusqu’à présent déboutés par les services de l’Etat qui n’assimilent pas l’érosion côtière à un risque naturel majeur ; ils leur reste à tenter de les présenter comme des “glissements de terrain”, comme cela a pu être fait pour les falaises de Normandie…

Par ailleurs, sur tout le territoire de TMA, des travaux de réduction de la vulnérabilité du bâti (mitigation) sont proposés aux habitants exposés, et pris en charge à 80 % par l’Etat, dans le cadre du PAPI, pour adapter les bâtiments aux risques de submersion. Les équipes de TMA démarchent les habitants concernés et leur proposent une aide pour le montage des dossiers de subvention de leurs travaux.

Tout en parant au plus pressé, il importe aussi de limiter au maximum les possibilités de constructions nouvelles dans les espaces exposés.

https://www.sudouest.fr/environnement/erosion/immeuble-le-signal-a-soulac-la-demolition-lancee-ce-vendredi-deux-ministres-en-gironde-13916775.php

https://www.sudouest.fr/environnement/erosion/immeuble-le-signal-a-soulac-la-demolition-lancee-ce-vendredi-deux-ministres-en-gironde-13916775.php

Focus 3 • L’immeuble Le Signal à Soulac-sur-Mer (Gironde)

L’Etat, dans le cadre de la MIACA (Mission Interministérielle d’Aménagement de la Côte Aquitaine) afin de favoriser le développement du littoral aquitain et d'en faire une région touristique attractive, a impulsé la construction de l'immeuble Le Signal en 1970. L’immeuble, construit sur une dune, est composé de 78 logements appartenant à 75 copropriétaires, dont plus de 90 % de résidences secondaires. En 1970, il était situé à environ 200 mètres du rivage à marée haute. La plage au pied de l’immeuble construit subit depuis les années 1980 une érosion rapide, accélérée par des tempêtes importantes en 2009, 2010 (Xynthia) et 2014, allant jusqu’à éroder la dune sur laquelle l’immeuble est construit. Face à cette situation, le maire de Soulac-sur-Mer a pris le 24 janvier 2014 un arrêté d’évacuation définitive de l’immeuble, pour danger grave et imminent. Ce danger avait été confirmé par plusieurs études préalables. Le 18 février 2013 et le 18 mars 2013, le maire de Soulac-sur-Mer et le président de la communauté de communes de la Pointe du Médoc avaient refusé d’engager des travaux de protection de l’immeuble. Le conseil des copropriétaires du Signal a attaqué ces deux décisions pour excès de pouvoir.

(© Cyril FRESILLON/EPOC/CNRS Images)

(© Cyril FRESILLON/EPOC/CNRS Images)

Il a également déposé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) lié à la différence de droit à l’indemnisation du propriétaire d’un bien menacé au titre de l’érosion du littoral (aucune indemnisation) et celle pour un bien menacé par un risque naturel majeur indiqué à l’articleL. 561-1 du code de l’environnement (indemnisation du propriétaire à la valeur de marché du bien en l’absence de risque en cas d’expropriation).

Le juge administratif a rejeté les deux recours le 25 septembre 2014 en première instance et le 9 février 2016 en appel, et le Conseil constitutionnel a rejeté la QPC le 6 avril 2018. Enfin, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi des propriétaires le 16 août 2018. L’indemnisation des propriétaires du Signal est donc jugée impossible en l’état actuel du droit. Mais un amendement au projet de loi de finances pour 2019 a été voté avec pour objectif l’indemnisation des biens menacés par l’érosion côtière par des crédits issus de l’action « prévention des risques naturels et hydrauliques » du programme 181 «prévention des risques». Cette disposition ne met pas en jeu la logique de l’article L. 561-1 du code de l‘environnement et ne fait donc pas intervenir le FPRNM.

Source : https://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/Rapport de mission/2019/2018-M-088-03-Territoires_littoraux.pdf

Intégrer les risques côtiers dans

les documents d’urbanisme pour maîtriser les enjeux bâtis

Les outils de réglementation de l’urbanisme permettent de limiter les enjeux bâtis et donc la vulnérabilité des territoires. Après la tempête Xynthia de 2010, l’Etat a instauré la prescription de 58 Plans de Prévention des Risques Littoraux (PPR-L) prioritaires, intégrant des aléas futurs à l’horizon 2100 afin de mieux maîtriser, voire enrayer, les dynamiques d’urbanisation dans les zones exposées aux risques d’érosion et de submersion (Perherin et al, 2017 ; Vinet et al, 2012).

Le territoire littoral de TMA est ainsi couvert par un PPR-L approuvé (après de nombreuses contestations des élus et des habitants). Les prescriptions du PPR-L, limitant strictement l’urbanisation en zone exposée aux risques de submersion et d’érosion, sont obligatoirement intégrés aux documents d’urbanisme tel le Plan Local d’Urbanisme (PLU), le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), ou encore le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires (Sraddet).

Les dispositions de la récente loi Climat et Résilience font à nouveau s’interroger les élus de Saint-Christophe-le-Haut, seuls concernés à ce jour. Disposant déjà d’un PPR-L intégrant les risques d’érosion, ils ont le choix entre garder la cartographie de ce PPR-L (qui a déjà créé tant de conflits), ou bien refaire une nouvelle cartographie des « zones qui seront impactées d'ici 30 ans et celles qui seront impactées dans 30 à 100 ans » à intégrer dans leur PLU. S’ils ne refont pas cette nouvelle cartographie, ils ne pourront pas « bénéficier » des nouveaux outils offerts par la loi Climat et Résilience (droit de préemption, décote du bâti, dérogation à la loi Littoral, financement des études, accompagnement des services de l’Etat, éventuels financements des travaux). Mais dans le fond, ils ne savent pas encore très bien s’ils ont avantage à disposer de ces nouveaux outils qui les intéressent pour avancer sur les problèmes liés à la route et aux maisons menacées, mais leur font craindre de nombreux contentieux, et un désengagement plus important de l’Etat.

Outre ces interrogations, les élus de Saint-Christophe-le-Haut sont particulièrement perplexes sur l’échelle d’application de cette nouvelle loi, qui est communale, ce qui fait d’eux le seul territoire concerné au sein de l’EPCI. D’autant plus que, en raison du transfert de la compétence d’élaboration des PLU aux intercommunalités au 1er juillet 2021, ils se sont engagés à l’échelle de TMA dans l’élaboration d’un PLUI. Et c’est aussi à cette échelle intercommunale qu’est conçue et portée la stratégie locale de gestion intégrée des risques côtiers.

Le PLUI est justement l’occasion pour la délégation « Littoral et risques côtiers » de la nouvelle équipe de TMA d’impulser une véritable politique volontariste d’adaptation de l’urbanisation et des usages littoraux aux dynamiques d’érosion et de submersion. Les élus voudraient aller au-delà des prescriptions imposées par le PPR-L et des travaux du PAPI pour penser l’adaptation à la remontée du niveau marin en lien avec les changements climatiques. Ainsi, ils prévoient d’autoriser uniquement l’implantation d’aménagements légers et réversibles dans les zones exposées aux risques côtiers. Cependant les élus des communes de l’EPCI sont aussi conscients des enjeux économiques et démographiques à préserver sur leur territoire et souhaitent, quand cela est possible et cohérent avec l’intérêt collectif, continuer à développer les activités littorales. Des possibilités de construire seront donc préservées, dans le souci de ne pas augmenter la vulnérabilité du territoire, en anticipant les effets des changements climatiques et en prenant soin de réduire les impacts sur l’environnement, comme le préconise le PCAET. Ces capacités de développement seront préservées dans les zones urbaines et portuaires notamment, là où les densités déjà fortes rendront impossible des solutions de relocalisation par exemple.

D’ambitieux projets de relocalisations pour anticiper

les effets des changements climatiques

Aujourd’hui, un nouvel élément est de plus en plus présent dans la gestion des risques côtiers : il s’agit des effets des changements climatiques. Souvent remise à plus tard par les élus locaux, face à des situations ponctuelles plus urgentes (Meur-Ferec, Rabuteau, 2014), cette préoccupation s’affiche pourtant comme un aspect essentiel des stratégies mondiales de gestion durable des territoires littoraux (GIECC, 2019). L’élévation du niveau marin affectera tant l’aléa de submersion marine que l’aléa d’érosion, car les surcotes marines lors d’évènements extrêmes seront rehaussées par l’augmentation du niveau marin moyen, et les dommages seront forcément plus intenses et plus fréquents. Une vision à long terme s’impose donc de plus en plus et la recomposition spatiale, à travers les projets ambitieux de relocalisation, est prônée au niveau national par la Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte (SNGITC) depuis 2012. De ces perspectives découlent trois difficultés majeures (Mineo-Kleiner et Meur-Ferec, 2016) dont les élus volontaristes de TMA sont bien conscients : trouver du foncier disponible pour rebâtir, faire accepter la relocalisation de leur logement aux populations concernées (Rey-Valette et al., 2018 et 2019), et enfin et surtout, débloquer des fonds pérennes pour financer de telles opérations de grande envergure. Malgré ces défis, ils souhaitent porter plusieurs grands projets de relocalisation pour leur territoire.

La route et les maisons de Saint-Christophe-le-Haut

De nombreux et récents éboulements ont été observés sur les falaises de Saint-Christophe-le-Haut à la suite de fortes précipitations. La route a dû être fermée ponctuellement et les maisons sont menacées par l’érosion de la falaise et des dunes à très court terme. Les élus souhaitent agir depuis longtemps, mais les imbroglios administratifs, financiers et juridiques sont tels que rien ne se passe. Les multiples refus d’indemnisations des propriétaires et les difficultés rencontrées pour réaliser les travaux de sécurisation de la route ont poussé les élus de Saint-Christophe-le-Haut, de TMA et du Département à chercher de nouveaux moyens pour financer une importante opération de relocalisation.

La loi Climat et Résilience semble offrir de nouvelles possibilités à ce titre. Ils espèrent que l’application de cette loi permettrait, d’une part, de déroger à la loi Littoral pour reculer la route en partie sur des terrains du Conservatoire du Littoral pourtant inaliénables, et d’autre part, de trouver des financements pour racheter les maisons menaçant de s’effondrer sur la plage. Les habitants pourraient être relogés sur des terrains à Plouyann où la pression foncière est moins importante. Les services de la Préfecture, inquiets de la situation et également responsables de la sécurité des biens et des personnes sur ce dossier brûlant, appuient le projet. Les habitants, fortement attachés à leurs biens et à leur position en bord de mer se sont mobilisés dans un premier temps contre la relocalisation. Cependant, ils réalisent peu à peu que, contrairement aux habitants de Plonevez-les-Flots et de Port-Labor, ils ont peu d’autres choix, étant exclus des systèmes d’indemnisation du fonds Barnier et même de CatNat (Cazaux, 2019) et ne pouvant en principe pas bénéficier des financements issus de la GEMAPI ou du PAPI qui ont été conçus pour l’aléa submersion.

Le lotissement de Plonevez-les-Flots

La situation n’est pas la même à Plonevez-Les-Flots. Les habitants du lotissement continuent à s’opposer fortement au projet de relocalisation imaginé par les élus de TMA. Ils revendiquent en effet que les ressources de la taxe GEMAPI et les fonds du PAPI, qui sont fléchés à cet effet, financent l’entretien, voire le rehaussement, de la digue qui protège leurs maisons, et les travaux de mitigation dans leurs logements. Ils savent en outre qu’ils seront indemnisés par le système CatNat en cas de dommages et, qu’en tout dernier recours, leurs biens seraient rachetés au prix fort, « hors risque », par le fonds Barnier, si le temps était vraiment venu de déménager. Les élus de TMA, persuadés que la position de ce lotissement est vraiment dangereuse pour la vie humaine, essayent tout de même de sensibiliser les résidents et envisagent l’expropriation au titre de la loi Barnier. En attendant, les propriétaires, fédérés en association de « Défense du littoral de Plonevez-les-Flots », comptent bien se battre et profiter le plus longtemps possible de leur position au bord de mer.

Photo de Scott Taylor sur Unsplash

Photo de Scott Taylor sur Unsplash

Les établissements conchylicoles et le polder habité de Port-Labor

Les installations conchylicoles de Port-Labor constituent un enjeu de production, d’emplois, mais aussi de patrimoine et de tourisme (production traditionnelle, dégustations l’été). Plusieurs hangars et du matériel de production propres aux chantiers ostréicoles (treuils, pompes, tapis mécaniques, etc), situés devant la digue isolant le polder, sont très exposés à l’érosion et à la submersion. Ils sont implantés sur le Domaine Public Maritime (DPM) et bénéficient d’une Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) accompagnée d’une autorisation d’exploiter (AECM). Hormis les installations nécessitant la proximité immédiate de la mer, il serait possible de relocaliser une partie du bâti (notamment les lieux de tri, de conditionnement et de dégustation) derrière la digue sur des parcelles communales. Les conchyliculteurs et la commune ont mené une étude prospective pour un projet d’écomusée sur la culture des huîtres dans un contexte de changements climatiques, associé à un projet de restauration saisonnière de type « bar à huîtres » avec terrasses démontables en hiver sur la digue, accessible par une voie verte. La relocalisation du bâti exposé serait une opportunité pour eux afin de mener à bien ce projet mais ils ne trouvent pas pour le moment de moyens financiers pour les aider ; ils envisagent de demander une intégration volontaire à la liste des communes de la loi Climat et Résilience, lorsqu’ils auront pu constater les conséquences réelles de ce texte sur la commune de Saint-Christophe-le-Haut.

En ce qui concerne un éventuelle déménagement des habitations du polder, par contre, l’étude prospective a montré une très forte opposition des habitants qui, comme à Plonevez-les-Flots, réclament au contraire la consolidation et le rehaussement de la digue pour faire face aux dernière prévisions du GIECC (2021, 2022). Regroupés en association de « Défense du polder et de son patrimoine historique bâti », ils revendiquent cette position en arguant qu’ils paient pour cela la taxe GEMAPI. Ils sont soutenus en ce sens par la commune. Ils savent en outre que le PAPI offre des moyens financiers pour des travaux de mitigation sur le bâti qui les mettraient à l’abri en cas de rupture de la digue et sont rassurés par le nouveau PCSI quant à l’efficacité de la gestion de crise qui sera mise en place. En outre, ils connaissent le système d’indemnisation CatNat qui serait mobilisé en cas de dégâts matériels à leurs biens (Cazaux et al, 2019). La relocalisation est donc considérée comme hors de propos et inenvisageable sur ce secteur, par la commune et les habitants du polder. Devant cette levée de boucliers, les élus de la délégation « Littoral et risques côtiers » de l’EPCI, renoncent même à en parler...

Photo de lionel mermoz sur Unsplash

Photo de lionel mermoz sur Unsplash

Conclusion

Au final, notre archétype de territoire, l’intercommunalité de Terre et Mer d’Avenir, nous a permis de saisir la complexité de la situation et met en lumière une série de difficultés auxquelles doivent faire face les collectivités locales, aussi motivées soient elles pour mettre en place « une gestion du littoral intégrant le changement climatique ».

Tout d’abord le degré de technicité et de complexité nécessaire pour manier les outils juridiques et les sources de financements a encore augmenté depuis les années 2010, rendant quasi indispensable un accompagnement des collectivités par une structure spécialisée pour la mise en place de leur stratégie. Les moyens mobilisables sont en effet éparpillés dans des politiques publiques différentes (gestion des risques, planification spatiale, urbaine, adaptation aux changements climatiques, biodiversité, etc), parfois contradictoires, et sans cohérence sur la question des risques côtiers.

En ce sens, la dissociation, voire la dichotomie, érosion / submersion encore renforcée par la loi Climat et Résilience de 2021 accentue le problème de non reconnaissance de la spécificité des dynamiques côtières, où les deux processus sont très souvent inextricablement imbriqués. Ce cloisonnement des aléas, sans fondement scientifique, entraîne des inégalités de traitement entre citoyens, et entre territoires. Il entraine aussi une incohérence entre deux incitations contradictoires de l’Etat : privilégier la relocalisation pour ceux qui sont touchés par l’érosion, et renforcer la protection par des ouvrages de défense contre la mer pour ceux qui sont exposés à la submersion (Lambert et al., 2019). Comme à l’échelle d’une intercommunalité les deux phénomènes sont très souvent mêlés, la relocalisation, moins populaire (mais plus durable), a peu de chances de faire son chemin, d’autant plus qu’elle ne bénéfice à ce jour d’aucune ressource financière dédiée et pérenne. Plus qu’une distinction artificielle entre deux aléas, c’est une entrée par les enjeux, dans le sens de ce que l’on risque de perdre et qui a une valeur, plus ou moins collective ou individuelle, qui permettrait d’avancer. Il semblerait logique et équitable que les choix et les priorités aboutissent à des solutions hybrides, privilégiant la défense contre la mer là où les enjeux collectifs sont forts (villes, ports, infrastructures, etc), et la relocalisation là où les biens sont moins denses et essentiellement individuels.

La décentralisation de nombreuses prérogatives de l’Etat vers les collectivités locales (GEMAPI, loi Climat et Résilience) et sans doute la plus grande nouveauté de cette décennie. Elle aura le grand avantage de responsabiliser davantage les habitants et les élus locaux qui avaient l’habitude de se plaindre de l’attitude trop dirigiste et trop sécuritaire de l’Etat (notamment au moment de l’élaboration des PPRL, Perherin, 2017). Mais elle risque aussi de fragiliser la position (et les finances) des collectivités locales face aux contentieux portés par les habitants qui contesteront leurs décisions. On peut par exemple imaginer que les procédures de cartographie des aléas futurs d’érosion impliquant des restrictions de construction sévères et surtout des décotes de la valeur des biens immobiliers sera contestée par de nombreux propriétaires. Le poids, et la distance, d’une décision émanant directement de l’Etat va peut-être manquer à certaines collectivités pour faire face à ces contestations et à ces contentieux portés par des propriétaires puissants, souvent regroupés en associations et à forte capacité de mobilisation.

Ainsi, la question de l’adaptation de notre littoral aux conséquences des changements climatiques, en termes de submersion et d’érosion, reste quasi entière. Si le sujet est de plus en plus médiatisé et semble faire l’objet d’un consensus théorique et politique, pour le moment aucune stratégie nationale cohérente et spécifique aux côtes ne voit le jour. La relocalisation et les solutions fondées sur la nature (SFN) sont plébiscités mais ne se concrétisent pas sur le terrain, et on peut comprendre pourquoi (Guéguen et Renard, 2017 ; Mineo-Kleiner et Meur-Ferec, 2016 ; Rey-Valette et al, 2019 ; Rey-Valette et al., 2020). La mer remonte lentement (mais sûrement) ; il est encore temps d’espérer que les équipes restent motivées, que les partenariats se renforcent entre tous les acteurs concernés et qu’émerge une vraie politique d’adaptation, à la mesure du problème, courageuse (car il y aura des mécontents qui sauront le faire savoir !), cohérente et équitable. Même s’il est logique et souhaitable que les choix se fassent au cas par cas sur le terrain, de façon pragmatique et territorialisée (Meschinet de Richemond et Reghezza, 2010 ; Mineo-Kleiner et al. 2021), une politique nationale dédiée aux risques côtiers apparait nécessaire.

Références bibliographiques

BRGM, CEREMA, 2022. Recommandations pour l’élaboration de la carte locale d’exposition au recul du trait de côte., p. 95.

Brunet R. (1980). « La composition des modèles dans l’analyse spatiale », L’Espace géographique, 9, p. 253–265.

Burger T. (1978). « Max Weber’s Theory of Concept Formation: History Laws and Ideal Types », Philosophy and Phenomenological Research, 38, p. 585–586.

Cazaux E., Meur-Ferec C., Peinturier C. (2019). « Le régime d’assurance des catastrophes naturelles à l’épreuve des risques côtiers. Aléas versus aménités le cas particulier des territoires littoraux », Cybergeo : Revue européenne de géographie. Space, Society, Territory, document 898, Online since 23 May 2019

https://journals.openedition.org/cybergeo/32249

CGEDD (2019). Recomposition spatiale des territoires littoraux. Rapport au gouvernement Conseil général de l’Environnement et du Développement durable, 234 p.

https://igedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/notice?id=Affaires-0011235

Coenen-Huther J. (2003). « Le type idéal comme instrument de la recherche sociologique », Revue française de sociologie Vol. 44, p. 531–547.

GIECC (2019). IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate.

GIECC (2021). « Changements climatiques : les éléments scientifiques », Assessment Report 6, Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WG1_SPM_French.pdf

GIECC (2022). « Changements climatiques : impacts, adaptation et vulnérabilité". Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

https://www.unep.org/fr/resources/rapport/www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/

Guéguen A., Renard M. (2017). « La faisabilité d’une relocalisation des biens et activités face aux risques littoraux à Lacanau », Sciences Eaux & Territoires, 23, p. 26-31.

https://revue-set.fr/article/view/6730

Guyon L., Meur-Ferec C., Marie G., Plante S., Verdun J., David L., Delannoy J. (2023) « Analyse comparée et appliquée à un territoire fictif des politiques publiques de gestion des risques côtiers en France et au Québec ». Vertigo Volume 23 Numéro 2 | septembre 2023

https://journals.openedition.org/vertigo/40890

Heckman S.J. (1983). « Weber’s Ideal Type: A Contemporary Reassessment », Polity 16-1, p. 119–137.

Kalberg S. (2002). « Les idéal-types comme modèles générateurs d’hypothèses », Économie et société in: La sociologie historique comparative de Max Weber Recherches. La Découverte, p. 135–192.

Lambert M-L, Stahl L., Bernard-Bouissieres A. (2019). « Risques littoraux : à la recherche d’une « juste » indemnisation par le Fonds Barnier: Réflexions à propos de la décision n° 2018-698 QPC du 6 avril 2018 Syndicat secondaire Le Signal [Exclusion de la procédure d’expropriation pour risques naturels majeurs en cas d’érosion dunaire] », Revue juridique de l’environnement, 44, p. 89-107.

https://droit.cairn.info/revue-juridique-de-l-environnement-2019-1-page-89?lang=fr

MEDDE (2012). Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte. Vers la relocalisation des activités et des biens ministère de l’Écologie du Développement durable et de l’Énergie Paris, 20 p.

Meschinet de Richemond N., Reghezza M. (2010). « La gestion du risque en France : contre ou avec le territoire ? », Annales de géographie 673, p. 248-267.

https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2010-3-page-248.htm

Meur-Ferec C., Rabuteau Y. (2014). « Plonevez-les-Flots : un territoire fictif pour souligner les dilemmes des élus locaux face à la gestion des risques côtiers », L’Espace géographique Tome 43, p. 18–34.

https://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2014-1-page-18.htm

Mineo-Kleiner L., Meur-Ferec C. (2016). « Relocaliser les enjeux exposés aux risques côtiers en France : points de vue des acteurs institutionnels », VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement Vol. 16 n°2.

https://journals.openedition.org/vertigo/17656

Mineo-Kleiner L., Perherin C., Meur-Ferec C. (2021). « La difficile territorialisation des stratégies nationales de gestion des risques côtiers en France », Annales de géographie (2021/2) n° 738, p. 50-76.

https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2021-2-page-50.htm

Perherin C., Meur-Ferec C., Deniaud Y. (2017). « Une typologie des processus de concertation lors de l’élaboration des cartes d’aléas littoraux », VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement, Volume 17 n° 3.

https://journals.openedition.org/vertigo/18750

Rey-Valette H., Lambert ML., Vianey G., Rulleau B., Andre C., Lautredou-Audouy N. (2018). « Acceptabilité des relocalisations des biens face à l’élévation du niveau de la mer : perceptions de nouveaux dispositifs de gouvernance du foncier », Géographie économie Société, Lavoisier 2018/3, p 359-37.

https://www.cairn.info/revue-geographie-economie-societe-2018-3-page-359.htm

Rey-Valette H., Rocle N., Vye D., Mineo-Kleiner L., Longepee E., Bazart C., Lautredou-Audouy N. (2019). « Acceptabilité sociale des mesures d’adaptation au changement climatique en zones côtières : une revue de dix enquêtes menées en France métropolitaine », Vertigo, Varia Volume 19.

https://journals.openedition.org/vertigo/26537

Temmerman S., Meire P., Bouma T. et al. (2013). “Ecosystem-based coastal defence in the face of global change”. Nature, 504, p. 79–83.

https://www.nature.com/articles/nature12859

Vinet F., Defossez S., Rey T. Boissier L. (2012). « Le processus de production du risque “submersion marine” en zone littorale : l’exemple des territoires “Xynthia” », Norois n° 222 p. 11-26.

https://journals.openedition.org/norois/3834

Weber M. (1904). « L’objectivité de la connaissance dans les sciences et la politique sociales », In Weber M. Essais sur la théorie de la science. Paris : Presses Pocket coll. « Agora » p. 117-201.